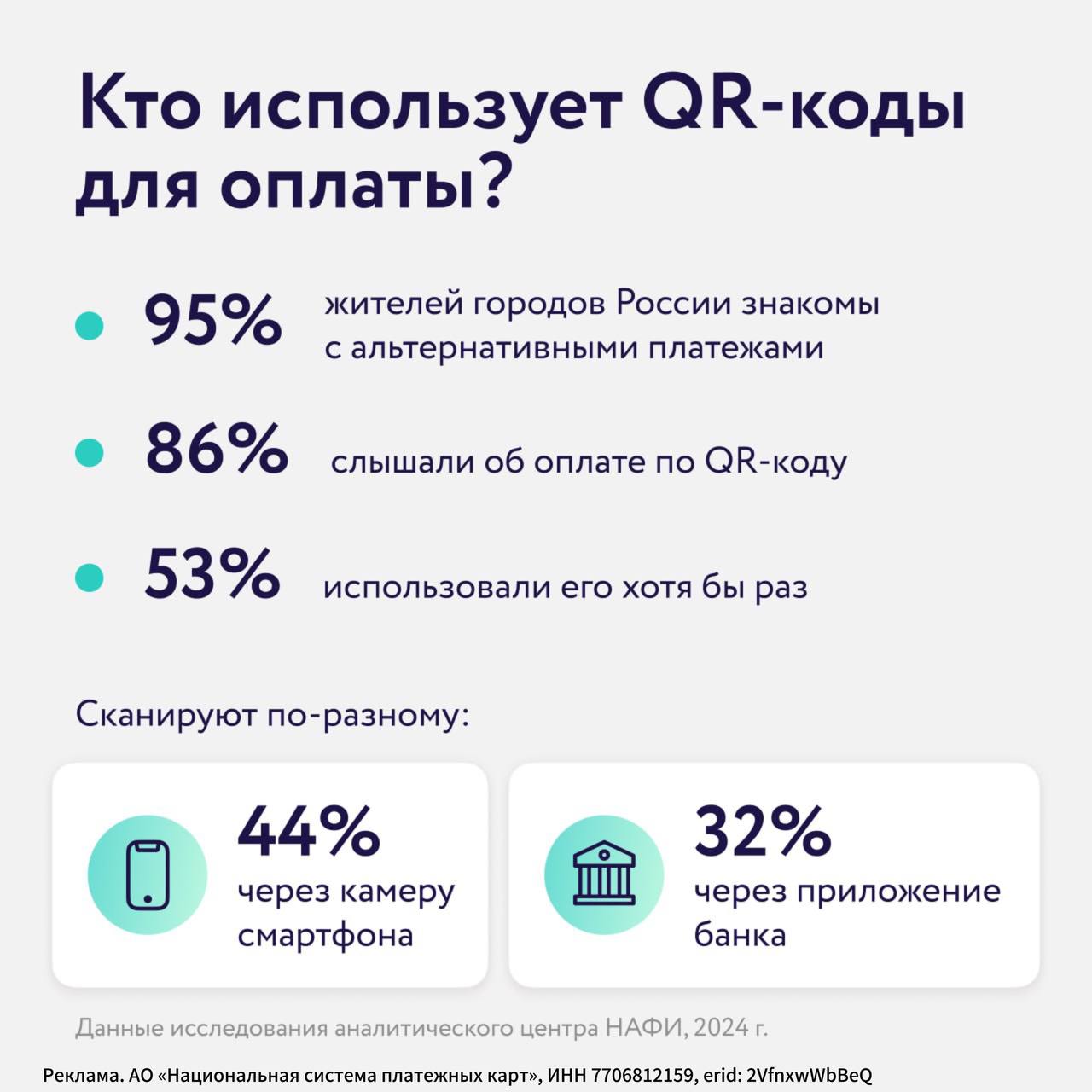

Больше половины россиян уже сейчас пользуются оплатой по QR-кодам, и мне кажется, что в будущем эта доля будет только расти (вон, на Китай посмотрите – у них там вообще чуть ли не решительно все платежи через куар-коды проходят). По данным ЦБ, объем таких платежей в России только за 2024 год вырос в два раза и уже превысил 2,6 трлн рублей.

При этом, сейчас в ходу сразу несколько разных видов QR, которые еще и могут не читаться из разных платежных сервисов. То есть, когда вы, к примеру, хотите в магазине что-то оплатить по куар-коду – то тут прямо все звезды должны сойтись для успеха операции: если на кассе подключен Pay-service одного банка, а у покупателя в приложении другого банка конкретно он не поддерживается – то всё, тушите свет.

Это немного напоминает классическую «проблему зарядок для смартфона»: если каждый производитель телефонов придумал свой стандарт, и они все еще и несовместимы между собой – то страдать придется потребителю, у которого дома будет копиться «пакет с зарядными устройствами на все случаи жизни».

Решение тут очевидное: сделать универсальный QR. Чтобы был один код сразу для всех способов оплаты и всех банков – и чтобы можно было его сканировать вообще любым способом (камерой телефона, из приложения банков, и так далее). Для обычных людей будет удобно, что не нужно голову ломать насчет наличия совместимости между твоим платежным сервисом и конкретным куаром. А бизнесу, соответственно, будет удобно, что клиентам удобно – и ничего им не мешает платить за товары и услуги!

Напишите в комментах, что думаете – стоит ли мне прикрутить возможность отправки донатов каналу RationalAnswer по куар-коду? 🤔

#честная_реклама | о рекламе

При этом, сейчас в ходу сразу несколько разных видов QR, которые еще и могут не читаться из разных платежных сервисов. То есть, когда вы, к примеру, хотите в магазине что-то оплатить по куар-коду – то тут прямо все звезды должны сойтись для успеха операции: если на кассе подключен Pay-service одного банка, а у покупателя в приложении другого банка конкретно он не поддерживается – то всё, тушите свет.

Это немного напоминает классическую «проблему зарядок для смартфона»: если каждый производитель телефонов придумал свой стандарт, и они все еще и несовместимы между собой – то страдать придется потребителю, у которого дома будет копиться «пакет с зарядными устройствами на все случаи жизни».

Решение тут очевидное: сделать универсальный QR. Чтобы был один код сразу для всех способов оплаты и всех банков – и чтобы можно было его сканировать вообще любым способом (камерой телефона, из приложения банков, и так далее). Для обычных людей будет удобно, что не нужно голову ломать насчет наличия совместимости между твоим платежным сервисом и конкретным куаром. А бизнесу, соответственно, будет удобно, что клиентам удобно – и ничего им не мешает платить за товары и услуги!

Напишите в комментах, что думаете – стоит ли мне прикрутить возможность отправки донатов каналу RationalAnswer по куар-коду? 🤔

#честная_реклама | о рекламе

121 475

1 апреля 2025